(Andrea Romeo)

Nella storia della musica rock, ci sono lavori classificabili con una quantità illimitata di definizioni: interessanti, importanti, fondamentali, epocali, imprescindibili, e via dicendo, come ovviamente, per correttezza, ci sono le definizioni omologhe in senso negativo; poi ci sono quegli album per i quali la definizione non si esprime con un singolo termine, ma con un giro di parole che suona, più o meno, così: c’è la musica prima, di quel determinato disco, e quella dopo…

Ecco, in questo caso, davvero, siamo di fronte ad un lavoro che è stato, ed in maniera profonda, uno spartiacque, se non altro perché, per lo meno presso il grande pubblico, c’era la chitarra prima di Van Halen I, e ci sarebbe stata quella dopo.

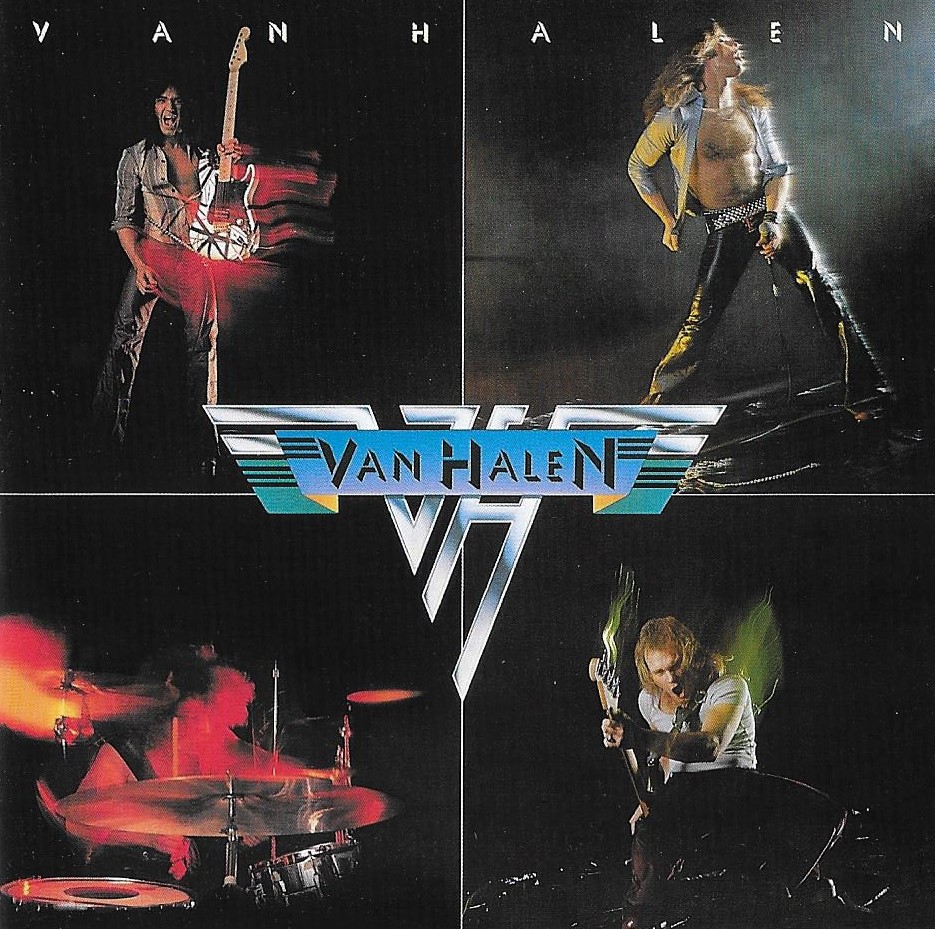

Un debutto che, uscito nel 1978, quando la band già esisteva da almeno tre, quattro anni, ha spiazzato davvero tutti: pubblico, critica, addetti ai lavori, musicisti, chitarristi soprattutto, perché quel suono lì, quella tecnica lì, quella chitarra lì, non si erano mai sentiti prima.

Chi ci ha creduto, per primo, dopo averli visti dal vivo in un contesto non grande, ma particolarmente frequentato all’epoca, il locale era The Starwood di Hollywood, è stato il produttore Ted Templeman, della Warner Bros. Records, abile ad intuire che, dietro alla zazzera bionda di David Lee Roth, ci fossero un cantante ed uno showman di razza, dietro a quella chitarra apparentemente malmessa, imbracciata da Eddie van Halen, ci fosse un innovatore della sei corde come non se ne erano visti da tempo, che dietro all’aspetto da “orso” di Michael Anthony, ci fosse un bassista solido, quadrato, essenziale ma dal suono ricco di “attack”, e che dietro ai tamburi, vivacemente colorati, posti alle loro spalle, ci fosse seduto un Alex van Halen che si può ritenere, ancora oggi, uno dei batteristi rock più sottostimati in circolazione.

L’incipit è, secondo una definizione onomatopeica inglese, decisamente “in your face”, perchè Runnin’ with the Devil inizia, si, sorniona, con quel suono di clacson rallentato, per poi esplodere letteralmente in faccia all’ascoltatore: la band non fa sconti, ognuno dei componenti getta sul tavolo le proprie carte, e dimostra di cosa è capace.

Ma non c’è neppure il tempo per riprendersi, perché, a stretto giro, erompe Eruption, una sorta di “bigino”, un minuto e quarantacinque in cui Eddie Van Halen espone il suo campionario innovativo e futuristico, fatto di tapping, hammer-on, armonici presi alla velocità della luce, con una scioltezza inaudita, all’epoca, tanto da essere nominato il secondo più grande assolo di chitarra di tutti i tempi dalla rivista specializzata Guitar World.

C’erano già stati chitarristi tecnicamente innovativi e, fra di essi, Steve Hackett ed Allan Holdsworth avevano già iniziato a sondare certe tecniche tant’è che, verso il secondo, il ragazzo di Nimega ha sempre dichiarato di sentirsi debitore, ma Van Halen portò tutto ad un livello, anche spettacolare, ancora inesplorato.

Neppure il tempo di tirare il fiato ed ecco la cover che non ti aspetti, una You Really Got Me che fa letteralmente impallidire la versione originale, più “educata” e british, dei Kinks: Eddie scarica negli amplificatori sciabolate sonore, David interpreta il brano da vero marpione, Michael martella note ed Alex lo asseconda, insomma, un brano del tutto nuovo, e dall’energia prorompente.

Se qualcuno pensava di prendersi una pausa, non aveva fatto i conti con questi quattro scavezzacollo: l’intro di Ain’t Talkin’ ‘bout Love entra direttamente nella storia del rock, con un riff tra i più riconoscibili, mentre il brano procede a ritmo serrato, con un break centrale che solo per un attimo ne interrompe la corsa.

E si prosegue, con la cavalcata di I’m the One, dove Van Halen corre su e giù per il manico della sua “Frankenstrat” mitragliando note ed aggredendo le corde: insomma, una vera furia, che si placa solo con la successiva Jamie’s Cryin dove peraltro dimostra quanto la sua chitarra non si trovi a suo agio soltanto tra fulmini e saette, ma sia in grado di sgranare fraseggi, articolati e ficcanti, anche in un ambito di relativa calma.

Atomic Punk e Feel Your Love Tonight rilanciano il quartetto in un tornado di suoni, di riff memorabili e di ritmi senza tregua, Little Dreamer è il secondo momento di relativa quiete, Ice Cream Man sciorina addirittura un’intro di blues acustico che scivola poi in un rock ‘n’ roll da school party: Roth lascia libero il suo spirito “furbetto”, Van Halen questa volta non esagera: rock and roll si, ma con misura.

Si chiude con On Fire in cui si apprezzano vocalizzi inusuali per un brano che tira dritto senza pause.

Alla fine, trentacinque minuti di rock, scarno e diretto, che hanno cambiato radicalmente le carte in tavola: certo, dopo non molto tempo sarebbe esploso l’heavy metal, in tutte le sue varie diramazioni, i volumi sarebbero saliti ulteriormente, le distorsioni anche, i ritmi sarebbero aumentati vertiginosamente e, negli anni a venire, la tecnica esecutiva avrebbe fatto passi in avanti ancora più rilevanti ma è indubbio che, tutto ciò, non sarebbe successo, o per lo meno sarebbe stato differente, se quattro ragazzi di Pasadena non si fossero messi in testa di scuotere, dalle fondamenta, il mondo del rock, riuscendoci clamorosamente già al primo colpo.

(Warner Bros. Records, 1978)