(Andrea Romeo)

Troppo breve: questo può essere considerato l’unico difetto di un album che, pur fotografando gli Ultravox nel momento del loro massimo splendore, lascia un po’ di amaro in bocca, la sensazione agrodolce di opera incompiuta in cui c’era senz’altro posto per qualche altro brano ed invece, per ragioni insondabili, non se ne è fatto nulla.

Nascono a Londra nel 1973 ad opera del cantante Dennis Leigh, nome d’arte John Foxx, con il nome di Tiger Lily, ne fanno parte il bassista Chris Cross, il chitarrista Stevie Shears, il batterista Warren Cann e, quasi subito, il tastierista/violinista Billy Currie; ribattezzati Ultravox, si interessano alla musica elettronica, ai synth, alle programmazioni e, prodotti da Brian Eno, pubblicano l’album d’esordio Ultravox!

Sempre nel 1977 esce il secondo lavoro prodotto da Steve Lillywhite, Ha! Ha! Ha!, più duro e dalle sonorità quasi punk, dal quale viene estratto il singolo Rockwrok/Hiroshima Mon Amour che li fece conoscere al grande pubblico.

Soltanto un anno dopo pubblicano il terzo album, Systems of Romance, molto più sperimentale, basato sui sintetizzatori e su una ritmica che conteneva i semi della techno, sviluppatasi poi nel decennio successivo; tre album, una trentina di brani, ma una situazione interna che si complicò subito: Shears uscì, rimpiazzato da Robin Simon, per un solo anno, ma il colpo che rischiò di stroncare loro la carriera fu l’inattesa defezione di Foxx, che decise di andarsene per dedicarsi all’attività solista.

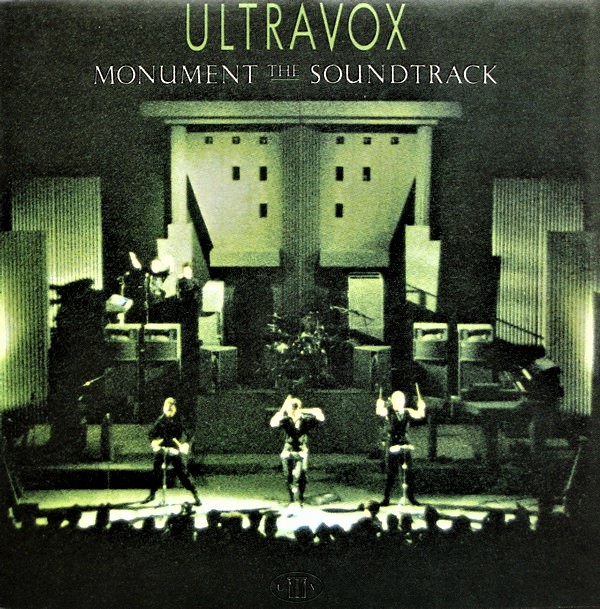

Li salvò Midge Ure, cantautore britannico già chitarrista dei Visage dal 1978 al 1980, che subentrò a Foxx e prese le redini della band spostandone decisamente il baricentro sonoro verso il synth-pop: il primo segnale di questa mutazione è l’album Vienna, uscito nel 1980, che li condusse a scalare le classifiche con i singoli Sleepwalk, Passing Strangers e Vienna, cui seguirono Rage in Eden, 1981 e Quartet, prodotto da George Martin, l’anno successivo: con un repertorio ampio, equamente diviso tra le due fasi artistiche attraversate, ed una fama consolidata, un disco dal vivo era di certo atteso: Monument – The Soundtrack viene registrato all’Hammersmith Odeon di Londra il 4, 5, 6 e 7 Dicembre del 1982 e contiene, nella prima edizione, cinque tracce live ed una in studio: due tracce live, Visions in Blue e Passing Strangers verranno aggiunte nella riedizione del 1999 ed una terza, The Song (We Go), in quella del 2009; schizzò subito al nono posto delle charts inglesi, un successo, e resta da capire come mai, con una cinquantina di brani a disposizione, si limitarono a proporne soltanto nove.

Sulla qualità nulla da eccepire: Monument, unico brano in studio, è un’intro dark elettro-sinfonica, con più di un punto di contatto con lo space-rock grazie ad una eccellente dinamica tra passaggi più densi ed altri più scarni: batteria elettronica, chitarra psichedelica, tastiere profonde ed avvolgenti, un’apertura davvero imponente; poi parte Reap the Wild Wind ed è il tripudio del synth pop asciutto, essenziale, capace di catturare l’ascoltatore ma che, ad un’analisi più attenta, contiene soluzioni e scelte stilistiche meno scontate di quanto si possa pensare.

Ne è conferma Visions in Blue, dalle vibrazioni mitteleuropee, oltre ad una cupezza quasi berlinese che, negli anni ’80, si respirava a quelle latitudini, e che gli Ultravox riescono a tradurre in musica, cogliendone le sensazioni.

Il cuore dell’album è però il quarto brano, estratto da Rage in Eden, che li ha lanciati in tutta Europa: The Voice pulsa, trasmette vibrazioni grazie all’implacabile basso plettrato di Cross, alle tastiere dolenti e liquide di Currie, alla batteria impietosa e martellante di Cann che guida la coda finale, ad un Midge Ure disperato e sofferto che regala al pezzo profondità e spessore: nel suo genere, un capolavoro.

Non è da meno la successiva Vienna, tratta dall’album omonimo, che palpita sin dall’intro, minimale, cupa, quasi lugubre, una sorta di film in bianco e nero che evoca paesaggi scarni, spogli; le percussioni elettroniche sono i passi che attraversano una desolazione quasi retrò, grazie ai delicati accenni del pianoforte che trasmette una dolcezza strana e straniante, resa ancor più angosciante dal violino: altro brano superbo, un dipinto musicale di rara bellezza.

Passing Strangers, non certo un pezzo gioioso, è quasi una boccata di ossigeno: chitarra ruvida, basso e batteria senza pause, tastiere minimali, un brano post-punk che riporta indietro le lancette dell’orologio fino all’era John Foxx, cronologicamente non lontanissima ma ormai assai distante dal mood del gruppo.

Mine For Life è il punto di contatto tra new wave e dance elettronica, dominata dalla sezione ritmica, con chitarre e tastiere che fanno più di un passo indietro; cambia tutto con il brano successivo, altra hit che arrivò all’undicesimo posto in Inghilterra e nelle top ten di Germania e Svizzera, ispirata al brano Mourning Star della band scozzese The Zones, nata dalle ceneri dei PVC2 in cui aveva militato Ure: Hymn è un brano sinfonico, dalle liriche potenti che si posano su un denso tappeto di tastiere, con Ure a narrare con enfasi tempi di corruzione in cui “All that’s good will fall from grace” sottolineando, con improvvisi e violenti riff di chitarra, i passaggi più drammatici.

Lo show si chiude con The Song (We Go), ripescata ventisei anni dopo nella seconda riedizione, e che mette in luce la matrice new wave della band, allontanatasi dal post-punk degli inizi ed approdata ai confini del pop.

Bello, certo, ma davvero troppo breve: soltanto otto brani dal vivo non rendono loro giustizia, ma soprattutto non ne espongono compiutamente l’evoluzione artistica.

L’anno successivo pubblicheranno il loro album forse migliore, Lament, l’ultimo con il batterista Warren Cann e con almeno quattro hit quali White China, One Small Day, Dancing with Tears in My Eyes e la seducente Lament: per avere finalmente un album dal vivo che li racconti meglio (diciotto tracce), occorrerà attendere Return To Eden, ma saranno passati ben ventisette anni dalle quattro serate dell’Hammersmith.

(Crysalis Records, 1983)