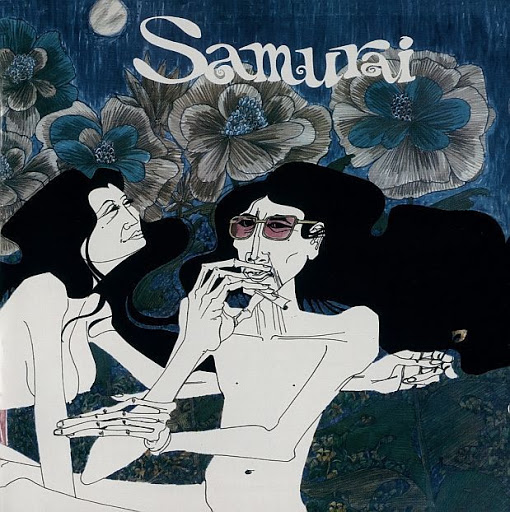

(Andrea Romeo)

In principio erano The Web, band di british jazz/blues con uno stile che, nell’ambito della scena psichedelica inglese, si posizionava a mezza via tra la west-coast americana ed il proto-prog britannico, con interessanti sfumature dark e malinconiche; la band realizzò tre album, Fully Interlocking, Theraphosa Blondi ed I Spider tra il 1968 ed il 1970, allineando tra le proprie file John L. Watson, vocals, Tom Harris, woodwind, John Eaton, guitars, Tony Edwards, guitars, Dick Lee-Smith, bass, Lennie Wright, drums/percussions e Kenny Beveridge, drums/percussions.

Separatisi quasi subito da Watson, la cui voce parve incompatibile con l’evoluzione rock del gruppo, decisero di rimpiazzarlo con Dave Lawson, vocals/keyboards, abbreviarono il nome in Web virando verso un suono decisamente orientato al jazz-prog, già percepibile nel loro terzo lavoro; a questo punto della loro storia persero anche il sassofonista Tom Harris, mutando definitivamente il loro nome in Samurai.

A Lawson, Edwards, Eaton dirottato al basso, Wright e Beveridge si aggiunsero Don Fay, tenor, alto, baritone saxes, concert flute e Tony Roberts, tenor sax, concert, alto flutes, bass clarinet e, con questa formazione ampliata, realizzarono il lavoro più interessante, recentemente tornato disponibile, e che porta il nome stesso della band.

Come accade da quando alcune etichette discografiche hanno iniziato a scandagliare con meticolosità il mare, più profondo di quanto non si creda, degli anni ’70, ci si trova di fronte ad un album che sin dal primo ascolto lascia davvero a bocca aperta.

Un decennio prolifico, quello tra il 1969 ed il 1979, ed era cosa già ampiamente nota, ma c’è da rimanere davvero stupiti per la quantità, e soprattutto la qualità musicale, del materiale cosiddetto “minore”, ovvero quegli album prodotti da band che non erano riuscite ad emergere all’epoca, complice anche un mercato letteralmente intasato da uscite ravvicinatissime, e di livello elevatissimo.

La ristampa di questo piccolo gioiello contiene sette tracce, quelle dell’album originario, cui sono state aggiunte tre bonus tracks dal vivo, che definiscono perfettamente la seconda incarnazione della band: un sound vicino a quello della scuola di Canterbury, con forti influenze jazz-rock e, come detto precedentemente, parecchi punti di contatto, specie nell’uso delle chitarre, con la west-coast americana; il fattore decisivo è però l’uso dei fiati, assolutamente predominanti e capaci di caratterizzare i passaggi principali di ogni brano.

L’approccio è decisamente rock, come si evince dal brano di apertura, Saving It Up For So Long, introdotta dal deciso basso di Eaton ed in cui la chitarra di Edwards detta la linea melodica principale; le tastiere stanno decisamente un passo indietro, perché la seconda parte del brano vede i fiati, come detto, in grande spolvero; echi di Soft Machine, Khan, Nucleus, Egg, insomma uno sviluppo sonoro stilisticamente molto open, in cui rock, jazz e prog vengono rimescolati in maniera assolutamente free.

Già la seconda traccia, More Rain, muta decisamente atmosfera, trasportando l’ascoltatore in un’area prossima alla west-coast, al punto che non avrebbe affatto sfigurato in un album di David Crosby: gran lavoro delle chitarre acustiche, percussioni in sottofondo, fiati che sottolineano i passaggi principali.

Con Maudie James si torna alle atmosfere jazzate, ma sempre ricche di grande orecchiabilità; è da notare il fatto che, le strutture dei brani sono tutt’altro che semplici e sono gli arrangiamenti, curatissimi, a farle apparire tali, donando alle esecuzioni grande leggerezza e fluidità.

Con Holy Padlock si riparte da capo, con una ritmica semplice e lineare sulla quale si inseriscono interessanti linee di basso, un notevole lavoro chitarristico, mentre in questo caso tastiere e fiati restano quel passo indietro che permette loro comunque di creare una base melodica delicata, ma di grande gusto.

Ciò che stupisce di quest’album è la scioltezza con la quale la band coniuga la complessità esecutiva con la facilità dell’ascolto tant’è che, più di un passaggio si fissa facilmente nella memoria anche in brani come Give a Little Love, ricchi non solo di interessanti spunti melodici, ma anche di frequenti variazioni ritmiche; non è musica pop, nel senso odierno del termine, ma non se ne distanzia poi molto, per lo meno per come veniva considerato in quegli anni: Face in The Mirror è, a tutti gli effetti, un brano che, grazie all’assenza di “spigoli” e ad eccellenti incroci vocali, può essere considerato pop malgrado la lunga coda strumentale lo riporti con decisione verso quella sperimentazione canterburiana che traspare in tutte le tracce.

Assolutamente evidente è l’estrema cura con la quale sono stati costruiti i brani di Samurai: As I Dried The Tears Away, che chiude l’album, è un vero gioiellino che si distingue per la certosina attenzione nell’abbinamento dei suoni, per la delicatezza dei timbri e per la capacità di creare un’atmosfera trasognata e, come detto in principio, leggermente malinconica.

Tre sono le bonus track, ovvero le versioni dal vivo di Give a Little Love, Holy Padlock e More Rain, registrate in Svezia nel 1971, e da questo punto di vista va notato come la band fosse in grado di trasferire, anche durante i concerti, quell’attenzione ai dettagli esecutivi, ai suoni, ed agli arrangiamenti che, nel lavoro in studio, risultava certamente assai più agevole.

La convocazione di Dave Lawson alla corte dei Greenslade e la sua contemporanea uscita dalla band ne decretò, di fatto, la fine; sinceramente un vero peccato, perchè l’invidiabile equilibrio raggiunto all’interno di quest’album avrebbe di certo meritato altre occasioni per potersi esprimere.

(Cherry Red Records/Esoteric Recordings, 2020)